創業は歌舞伎興行からのスタートでしたが、世相や演劇界の流れを見据え、松竹ではさまざまなジャンルの興行を行ってきました。SKD、OSKをはじめとする華やかなレビューは国際劇場などで盛況となりました。親交が深かった曽我廼家五郎との関係で関わってきた松竹新喜劇、長きにわたって興行してきた新派。この大切な財産である【劇団新派】【松竹新喜劇】は現在も松竹が興行を行っています。そのほか、グループ会社である松竹芸能の誕生へとつながる演芸でも、漫才や落語を手がけています。

《劇団新派・松竹新喜劇》

劇団新派

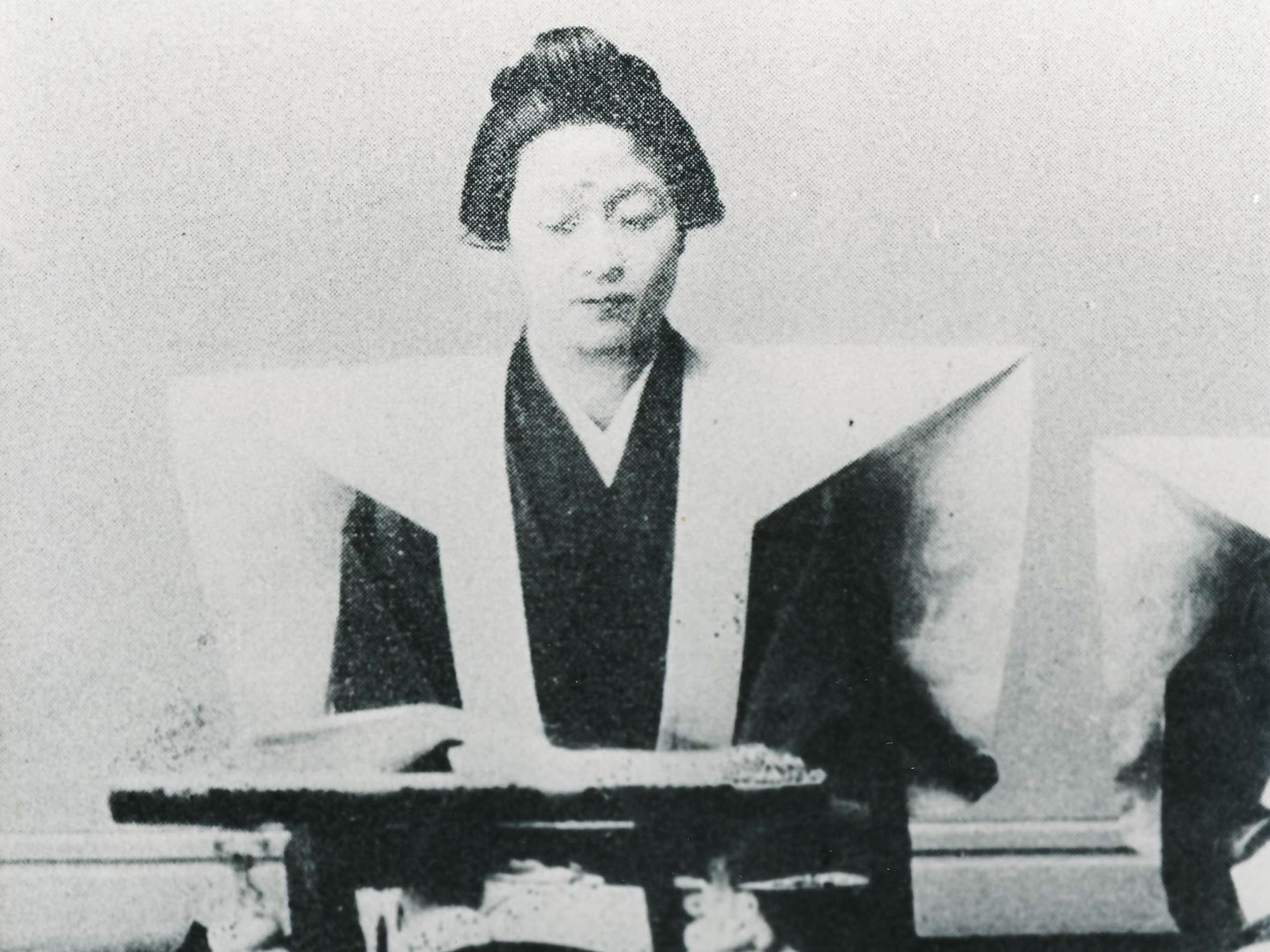

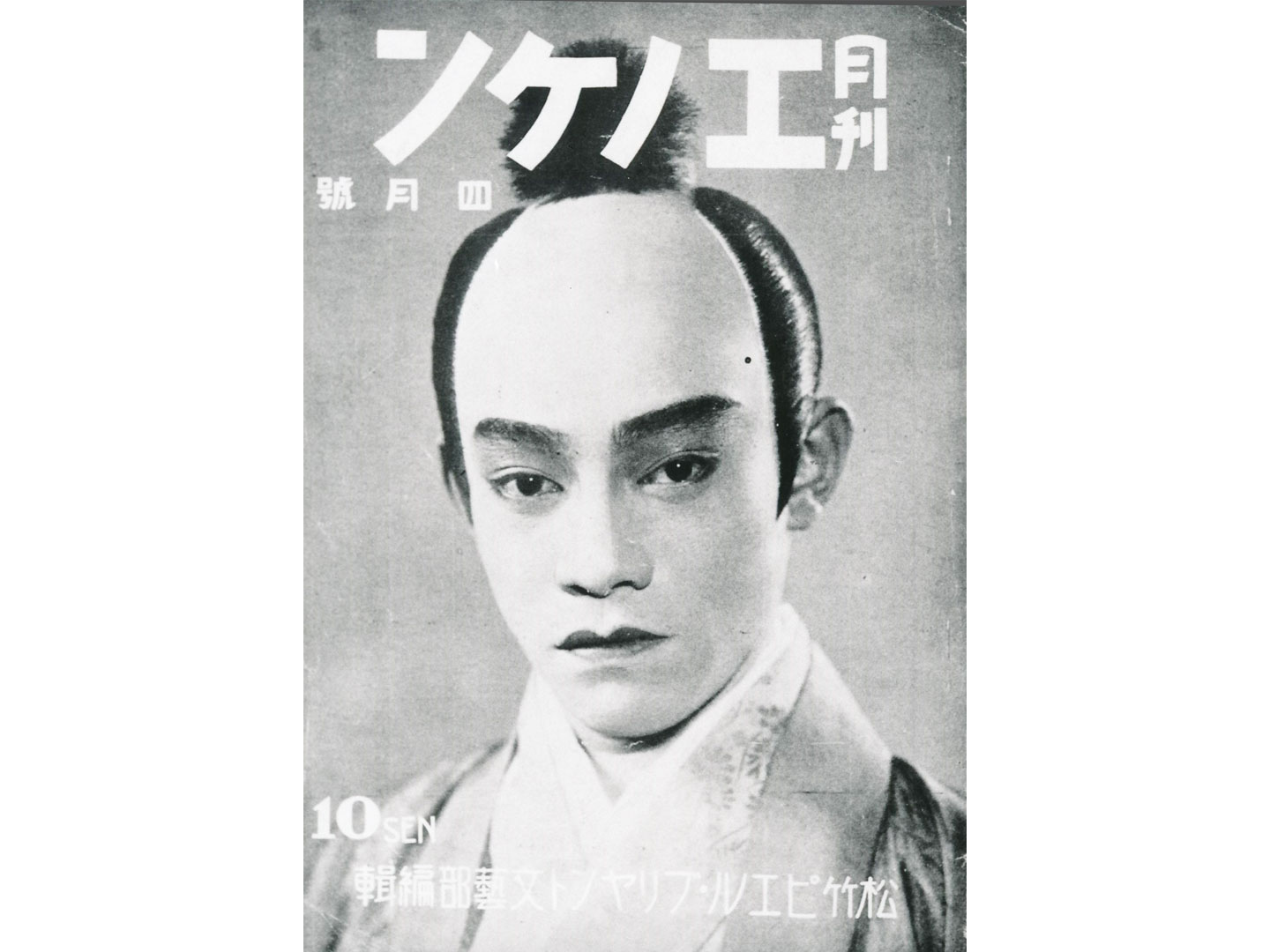

文明開化の波が押し寄せた明治時代に、歌舞伎に対して新たな演劇活動が巻き起こった。新政府に対抗し、自由民権思想を訴える自由党壮士の角藤定憲が、1888(明治21)年に大阪新町座で旗揚げした「壮士芝居」が新派の源流だ。同じ自由党壮士の川上音二郎が「書生芝居」を立ち上げ、伊井蓉峰が新演劇活動を行い、川上一座を離れた文学青年たちが大阪で「成美団」を結成して『不如帰』(ほととぎす)『滝の白糸』などを上演。東京・本郷座の喜多村緑郎、新富座の河合武雄らも頭角を現した頃には、「新派劇」として確立され、盛況が続く中、合同公演も行われて人気を博した。

大正期にかけて、『婦系図』(おんなけいず)『日本橋』といった新派の代表作が誕生。昭和に入ってからは、伊井、喜多村、河合、花柳章太郎が組み、1931(昭和6)年に明治座で初演された『二筋道』がシリーズ化される大ヒットとなった。

次の時代には花柳や新劇出身の水谷八重子が新派を牽引し、女方と女優が共存する舞台を展開。1937(昭和12)年には新派創立50年記念興行が東京の歌舞伎座と、大阪の角座で華々しく行われ、その後戦時下の混乱を経て、井上演劇道場・本流新派・第二次芸術座・新生新派とそれぞれ活動していた各劇団は、1949(昭和24)年に松竹傘下に入って「劇団新派」として結集し、新たな一歩を踏み出した。『明日の幸福』『佃の渡し』『鹿鳴館』といった財産演目が生み出され、花柳、八重子の没後は八重子の娘・水谷良重、波乃久里子、菅原謙次、安井昌二が軸となって活躍。1995(平成7)年には新橋演舞場で良重が二代目水谷八重子を襲名し、『風流深川唄』などで賑々しく披露興行を行った。山田洋次監督の脚本、演出で、小津安二郎監督作品を舞台化したのも特筆すべき事項である。2011(平成23)年に三越劇場で初演した『麥秋』の叙情的で静謐な舞台は称賛を浴び、2012(平成24)年には同劇場で『東京物語』を上演。新派の力量を再認識させる新たな財産となった。次代の新派を担うべく、2016(平成28)年には歌舞伎界から市川月乃助が入団し、二代目喜多村緑郎を襲名。翌年の2017(平成29)年には同じ歌舞伎界から女方の市川春猿が、河合雪之丞に改名して新派入り。八重子、久里子と共に、新加入の二人が劇団を引っ張る新時代が幕を開けている。2018(平成30)年、劇団新派は創立130年目となる。

松竹新喜劇

日本の喜劇は、明治期に大阪で、歌舞伎界出身の曽我廼家五郎・十郎による曽我廼家喜劇として産声を上げた。その流れを汲む松竹新喜劇は、曽我廼家五郎が亡くなった1948(昭和23)年に、松竹家庭劇、劇団すいと・ほーむ、曽我廼家五郎劇の残った座員が合流して結成された劇団である。同年に大阪中座で旗揚げ公演を行い、1951(昭和26)年には同じく中座で二代目渋谷天外が主演・脚色(筆名・舘直志)を手掛けた『桂春団治』を上演。この舞台が高い評価を集め、劇団の人気に弾みがついた。

天外は翻訳物や文芸路線の作品も執筆。1959(昭和34)年には自ら書き下ろして父親役を演じたテレビドラマ「親バカ子バカ」が爆発的なヒットを呼んだ。息子役の「阿呆ぼん」ぶりで強烈な印象を与えた藤山寛美が一躍全国的なスターとなり、舞台化もされて観客を大いに沸かせた。その後も天外は才能を発揮し、『大阪ぎらい物語』『銀のかんざし』『花ざくろ』といった劇団の代表作となる名作を次々と発表。寛美は1966(昭和41)年4月に劇団を離れるが、11月に復帰してからは、大車輪の活躍を続け、松竹新喜劇を統率してドル箱劇団に成長させた。人気演目の中から、当日の観客が希望する作品を舞台にかけるリクエスト上演という新機軸も打ち出し、244カ月連続無休公演の偉業を成し遂げている。1990(平成2)年には寛美が急逝。翌年春に新生松竹新喜劇が中座で旗揚げされた。二代目天外の子息・初代渋谷天笑と曽我廼家文童を両輪としての再スタートで、1992(平成4)年には天笑が三代目渋谷天外を襲名。笑いと人情を盛り込んだ「泣き笑い」の世界を繰り広げ、上方喜劇の灯を守って来た。2013(平成25)年には次代を担う存在として寛美の孫・藤山扇治郎が入団。現在は天外と扇治郎を軸とし、大阪松竹座を本拠地に、新橋演舞場でも定期的に公演を行っている。

レビュー

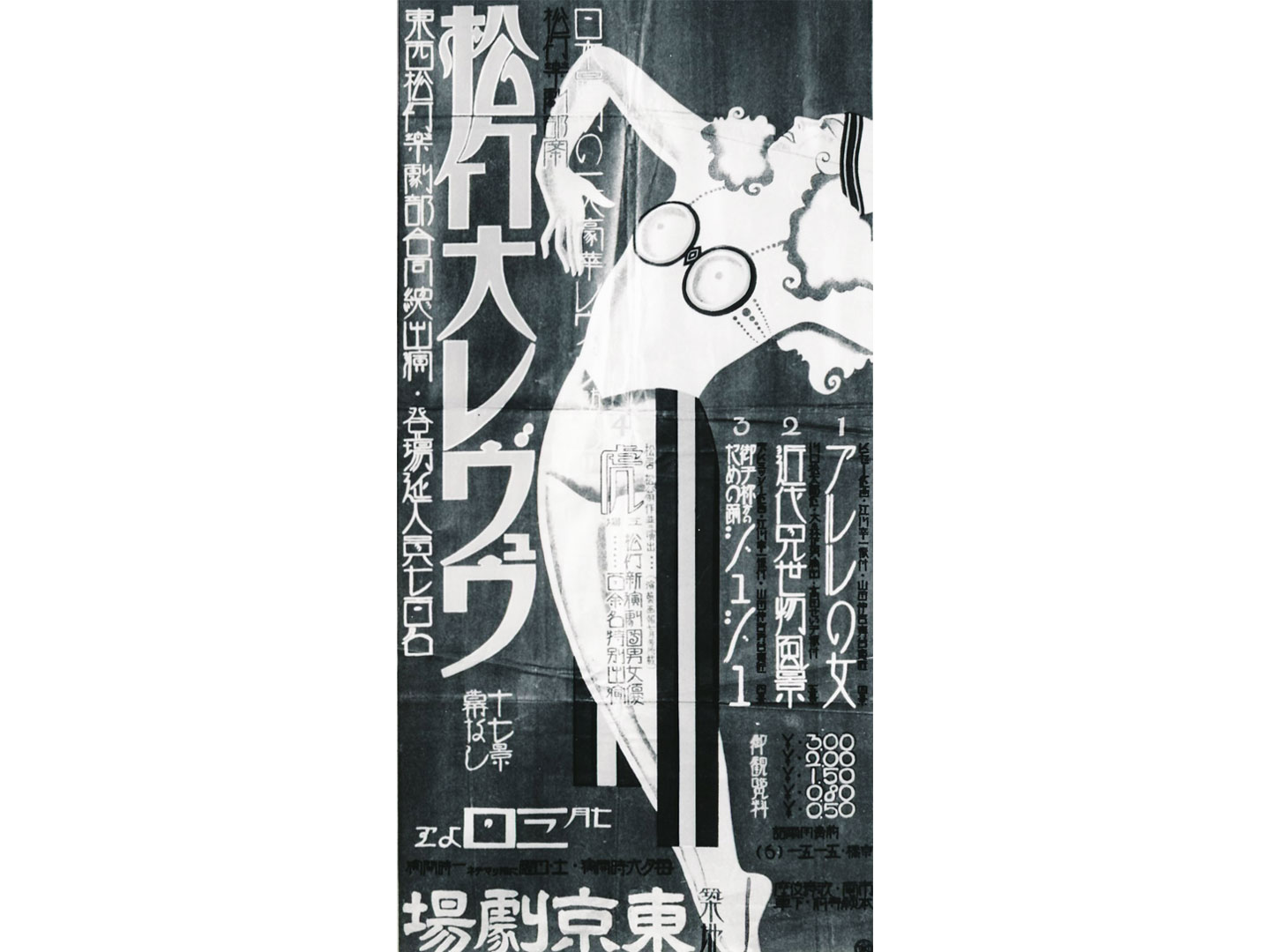

世界的な流行を受け、「日本でも本格的なレビュー劇団を育てよう」という松竹創業者・白井松次郎の発意により、1922(大正11)年11月に大阪で松竹楽劇部生徒養成所を発足させたのが、松竹がレビューに携わる始まりである。

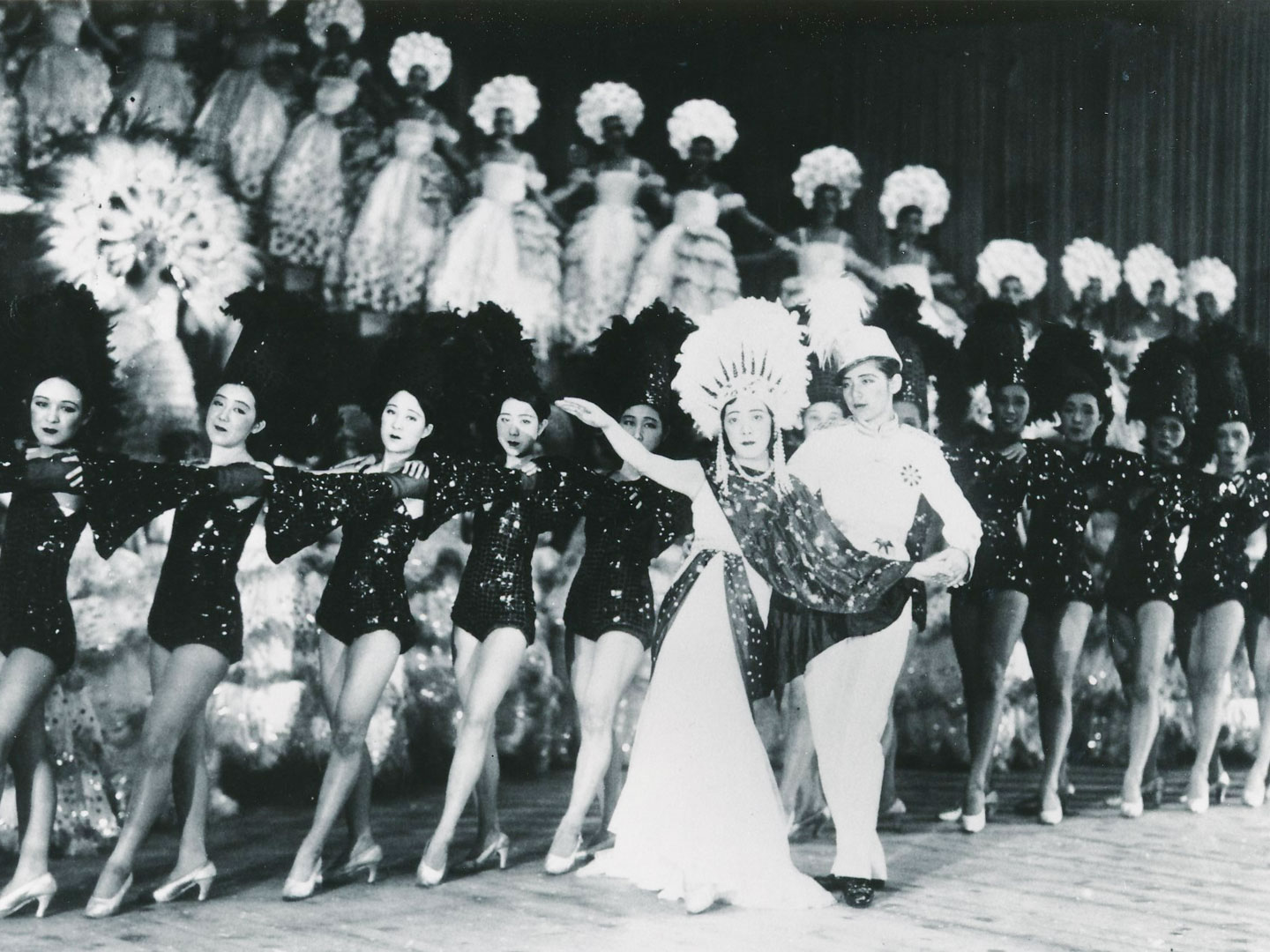

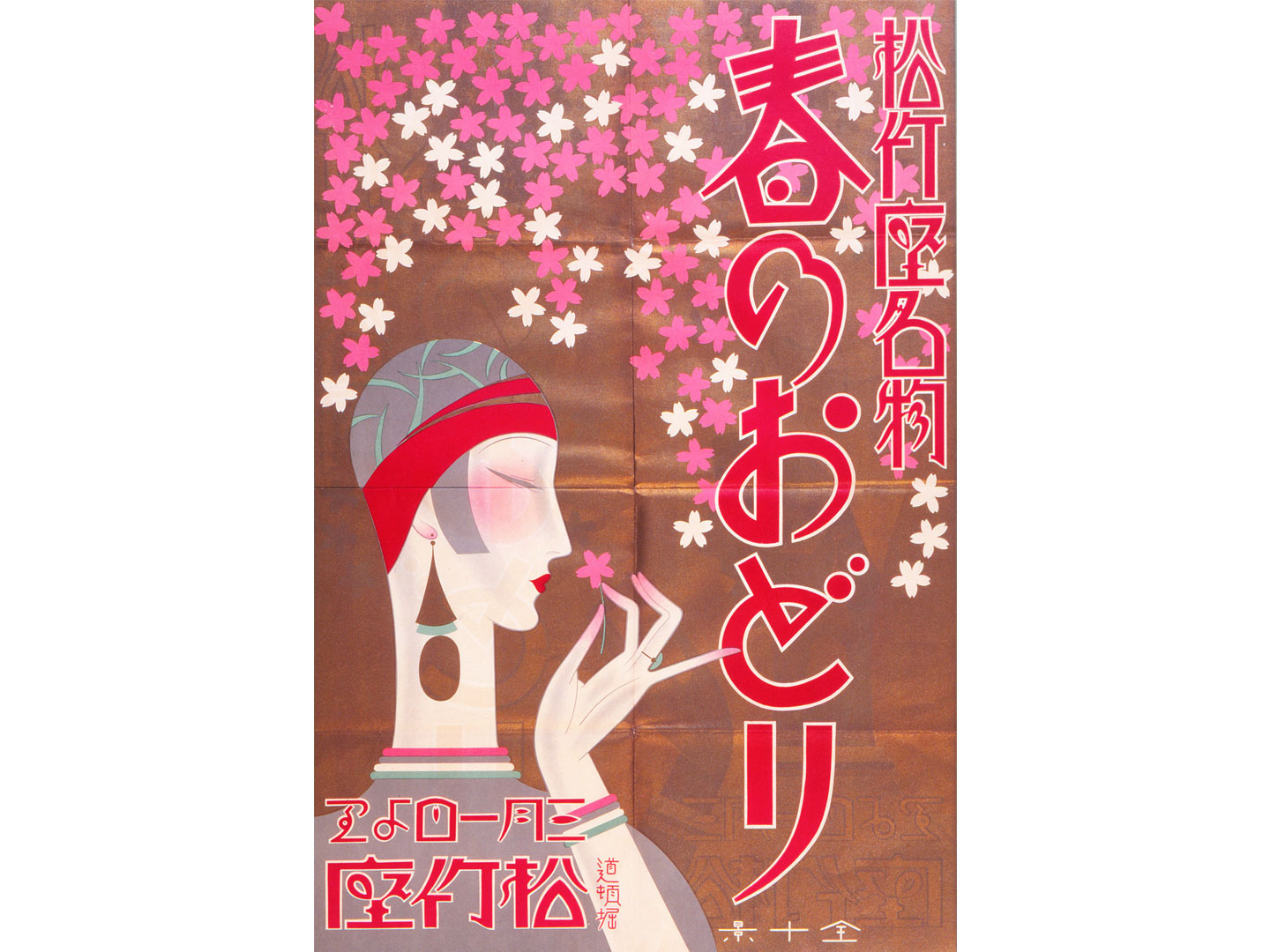

昭和に入り、東京は松竹少女歌劇団(SSK)、大阪は大阪松竹少女歌劇団(OSSK)に改称。時局の変化に合わせ、松竹歌劇団への名称統一、一時解散を経て、終戦後に大阪松竹歌劇団(OSK)と松竹歌劇団(SKD)に名を改めて活動を再開した。三千人規模の浅草国際劇場を拠点にしたSKDは、『東京踊り』などのグランドレビューで「東京名物」へと成長。奈良県のあやめ池大劇場に移転したOSKは、1957(昭和32)年に松竹から独立した。1954(昭和29)年、タイ国首都バンコックのエムパイア・シアターではじめての海外公演が盛大に 行われた。1955(昭和30)年にはクインス・シアター、さらにシンガポールのマジェスティック・シアターで公演が行われ、多大の成果をおさめ、その後もマニラ、シンガポールをはじめ東南アジア公演が行われ、国際親善の成果をあげた。SKDは、1978(昭和53)年に創立50周年記念公演を華々しく開催するなど全盛を極めたが、時代の流れを受け、1996(平成8)年6月に惜しまれつつ解散。OSKは、OSK日本歌劇団として活動し、解散を経た紆余曲折の後、2004(平成16)年4月に大阪松竹座で66年ぶりの復活となる『春のおどり』を上演した。 現在も独立経営を続け、大阪松竹座と新橋演舞場公演に関して、松竹が製作を手掛けている。

演芸

松竹が演芸興行を始めたのは、大正初期に一世を風靡した女義太夫のスター・豊竹呂昇と専属契約を結び、大阪・堀江座に出演させたのが最初とされる。 小劇場にも手を広げた、 白井松次郎の多角経営の現れだ。

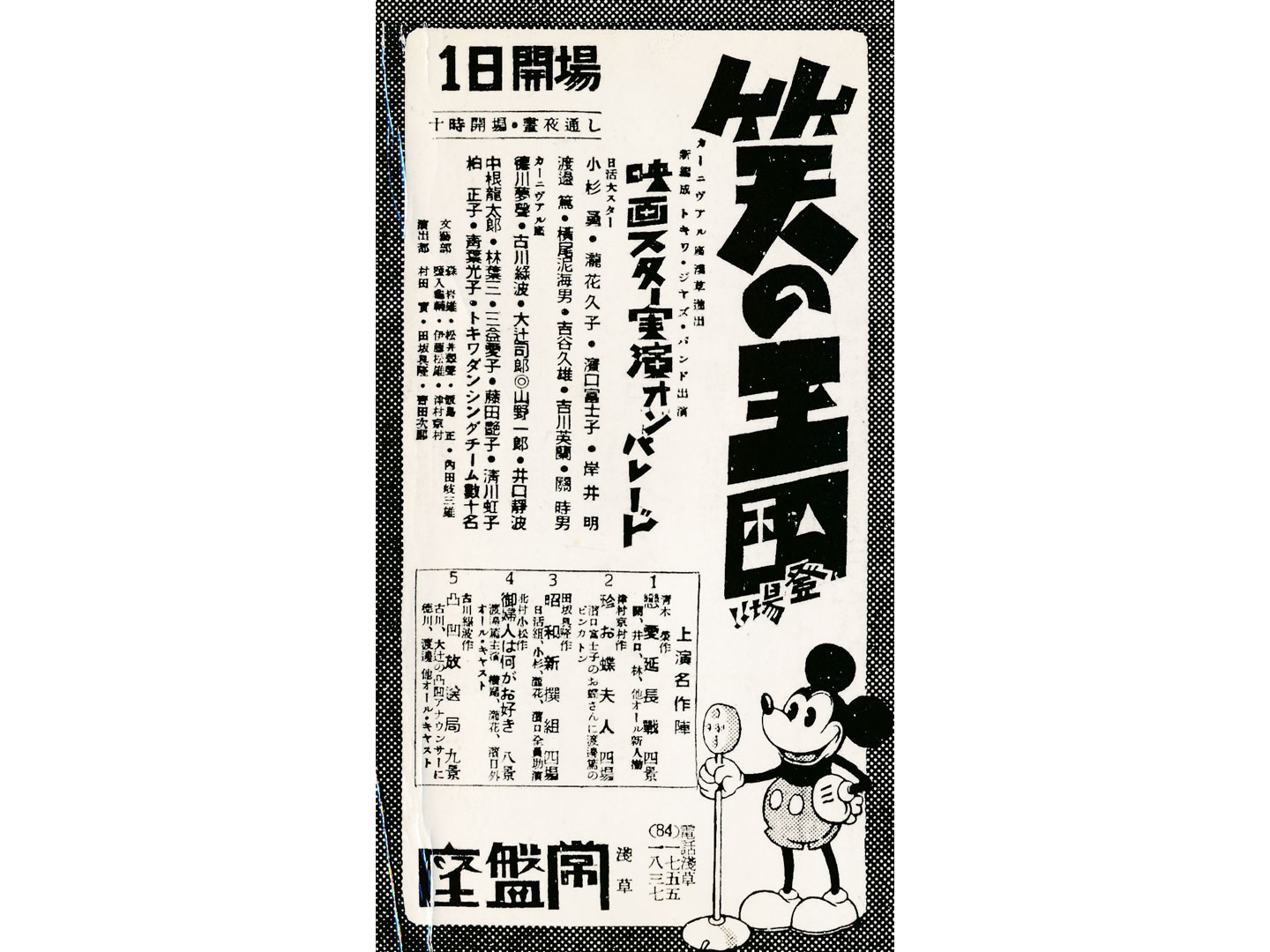

東京では、1932(昭和7)年に人気喜劇俳優・榎本健一(エノケン)一座と提携したのを機に力を入れ始め、浅草の常盤座でエノケン劇団や古川緑波率いる「笑の王国」劇団の公演を行った。