#07

渋谷天外

――松竹新喜劇は「大阪弁の劇団」です。近頃は、テレビなどで大阪弁が全国区になっていますが。

天外 東京で、ぼくが二四歳のころから飲みに行っている店がある。そこには「大阪は嫌いだ」という人がたくさんいたんですけど、話してくうちに「あなたの大阪弁を聞いていると柔らかい」というんですよね。「だから君としゃべっていたら大阪弁のイメージが変わった」と。というのは、テレビやなんかで伝わっている大阪弁のイメージがあるわけです。

天外 東京で、ぼくが二四歳のころから飲みに行っている店がある。そこには「大阪は嫌いだ」という人がたくさんいたんですけど、話してくうちに「あなたの大阪弁を聞いていると柔らかい」というんですよね。「だから君としゃべっていたら大阪弁のイメージが変わった」と。というのは、テレビやなんかで伝わっている大阪弁のイメージがあるわけです。

本来、大阪弁というのはひとつじゃないんですよ。今回の芝居では船場言葉も少し交ぜていますけど、いま船場言葉をちゃんとしゃべれる人はぼくを含めて日本にはいません。京都のディープなところの人は昔からの京都弁を使っています。大阪のある意味ディープな下町の一部分は、そこに伝わる大阪弁をしゃべっています。大阪の中だって、河内地方があって、船場があって、北が摂津、南が阪南とか全部違うわけなので。本当は、芝居のなかでもそういうニュアンスを大事にしたいとは思う。けど、いまはテレビもそうやし、youtubeをはじめとするネットで、情報がどんどん混ざるから、大阪以外の場所を含んだ関西弁が多くの人の耳に入るようになるし、昔からの大阪弁もミクスチャーされていくでしょう。それはある意味でしかたない。そういう凄い波が襲ってきているから。

うちの若い劇団員に「ちゃんとせえよ」と言っていますけどね。けど、それだけに気持ちが行っちゃって、感情表現がいかんようになるのも困る。やっぱり気持ちを伝えていくことが大事なんです。だから新派の方皆さんよくやっていらっしゃるなと思う。大阪弁で芝居して、ものすごくアクセントを気になさりながらお芝居していく。

昔、長谷川稔さんっていう父のお弟子さんがいたんですよ。この人は、島根アクセントの大阪弁だったんですよ。たとえば「あんた何言うとんのじゃ」と言う。これは本来の大阪弁ではない。でもここ(性根)が大阪人なんですよ。そうしたらそれでいいんですよ。そういう考え方もある。

――近頃、興味を持たれていることは?

天外 骨伝導って知ってます?音を聞くためのイヤホンなんだけど、耳の穴に何も入れないで、頭蓋骨、こめかみのあたりに振動を伝えて音を聴く、という仕組みなんです。これをここのところ使っている。

天外 骨伝導って知ってます?音を聞くためのイヤホンなんだけど、耳の穴に何も入れないで、頭蓋骨、こめかみのあたりに振動を伝えて音を聴く、という仕組みなんです。これをここのところ使っている。

耳は開いているから、周囲の音は聞こえるのに、聴きたい音楽なんかも聴けるわけです。

ぼくはいま一人暮しです。それで家事をするのに、はじめは耳に入れる方式のイヤホンを使っていたんだけど、ずっとしているとほかの音が聞こえないし、耳が疲れる。そこでこれを見つけたんです。

劇団に左耳の聞こえにくい方がいるんですが、これでやったら聞こえた。鼓膜を経由しないから聞こえるんです。電波で信号を飛ばすことができるのでケーブルもいらないし、これを芝居に使えば、新しいことができるかもしれない。たとえば観客みんなにこれを渡して、ある場面で同じ音が聞こえてくるとか。そんなことを考えています。

――新しい技術に興味があるんですね。

天外 3Dの映画も見て、ずいぶん前に『アバター』も観に行ったけど、内容的には心の中のきずなとか、異人種間の交流とか、ぼくらの芝居と同じことを描いている。だから売れている映画とか芝居とかいうのは、全部人間を描いているんですよ。『スタートレック』でも宇宙人が山ほど出てくるけど、宇宙人の形をした人間の心を持った人たちの交流を描いているだけでしょう。そこに新しい技術を使うから、時代に合ったものになる。

天外 3Dの映画も見て、ずいぶん前に『アバター』も観に行ったけど、内容的には心の中のきずなとか、異人種間の交流とか、ぼくらの芝居と同じことを描いている。だから売れている映画とか芝居とかいうのは、全部人間を描いているんですよ。『スタートレック』でも宇宙人が山ほど出てくるけど、宇宙人の形をした人間の心を持った人たちの交流を描いているだけでしょう。そこに新しい技術を使うから、時代に合ったものになる。

いま。たとえば隣の国同士がもめているのなんて、お互い持っているものが分かり合い過ぎるからけんかになっているんじゃないかと思う。これがまったく知らない同士やったらすれ違いやん。でもやっぱりけんかになるということは、同じ感情を持っているということですよ。逆に言えば、そこにわかり合うヒントがあるんじゃないかな。

――お話しを伺っていると、天外さんは何を見ても芝居に結びつくのですね。

天外 このあいだ、フィレンツェの彫刻の写真を見たのね。大きさは分からへんのやけど、大きな人間像の一部分。それを見て衝撃を受けて。演技の方法には、自分が見た芝居とか人の芝居を観て、それを自分の芝居に引きつけて、人物像を外側からつくる人と、心の中からその人間を表現していく内側からつくる人と、この二通りがある。

天外 このあいだ、フィレンツェの彫刻の写真を見たのね。大きさは分からへんのやけど、大きな人間像の一部分。それを見て衝撃を受けて。演技の方法には、自分が見た芝居とか人の芝居を観て、それを自分の芝居に引きつけて、人物像を外側からつくる人と、心の中からその人間を表現していく内側からつくる人と、この二通りがある。

若い人たちに申し上げているのは、「君の心の中から出てくる感情をお客さんにぶつけなさい」と。たとえば警官の役だったら、一番簡単なのは帽子をかぶって制服を着れば警官になるでしょ。ただ、そこで、天笑君の演じる警官だったら、立っているのは「渋谷天笑」でいいねんと。ほかの人間になることはいらんの。そこで、あんたが経験してきた、もしくは思ってきた人生の中のから出てくるものを表現しなさいと。そこは借り物ではだめ。

――内側から出てくるもの。

天外 そう。だから表現というものはオリジナリティーが一番大事。それで、彫刻のはなしに戻ると、これは比喩だけど、ぼくは一木造りの銅像と、寄木造りの銅像とでは、一木彫りの彫刻をよしとする。寄木造りだったら、あとからいくらでも大きくできるじゃないですか。だけど、一木彫りのほうは、素材の木以上にはならない。ということは、自然の中で生きている樹木の大きさが大事になってくる。これは人間で言えば、その人の生き方です。だから、役者は自分という木を大きくしなくてはならない。だからちんたら過ごしている暇があったら恋しなさい、遊びなさい、怒りなさい、泣きなさい。とぼくは言う。

天外 そう。だから表現というものはオリジナリティーが一番大事。それで、彫刻のはなしに戻ると、これは比喩だけど、ぼくは一木造りの銅像と、寄木造りの銅像とでは、一木彫りの彫刻をよしとする。寄木造りだったら、あとからいくらでも大きくできるじゃないですか。だけど、一木彫りのほうは、素材の木以上にはならない。ということは、自然の中で生きている樹木の大きさが大事になってくる。これは人間で言えば、その人の生き方です。だから、役者は自分という木を大きくしなくてはならない。だからちんたら過ごしている暇があったら恋しなさい、遊びなさい、怒りなさい、泣きなさい。とぼくは言う。

さっきのフィレンツェの話に戻すと、大理石からぬっと生きている人間が出てきているようで、ぼくはド感動してしまった。だから、時間がとれたらイタリアで現物を見てみたい。

――今後、劇団としてやってみたいことは。

天外 これは夢だけど、ブロードウェイ、オフブロードウェイでもいいから、どこかの劇場で『お祭り提灯』をしてみたい。もう一本は『花ざくろ』かそれとも『銀のかんざし』かな。『銀のかんざし』は分かると思う。やきもちが主題になっているから。

天外 これは夢だけど、ブロードウェイ、オフブロードウェイでもいいから、どこかの劇場で『お祭り提灯』をしてみたい。もう一本は『花ざくろ』かそれとも『銀のかんざし』かな。『銀のかんざし』は分かると思う。やきもちが主題になっているから。

『お祭り提灯』は絶対に通じるけど、ぼくがこの間走って「もうぼちぼちやな」と思っているから、次の世代に連れていってもらいたい。うまい形で次世代への継承もできたらと思っています。

おわり

取材:松竹株式会社 経営企画部広報室

渋谷天外(しぶやてんがい)

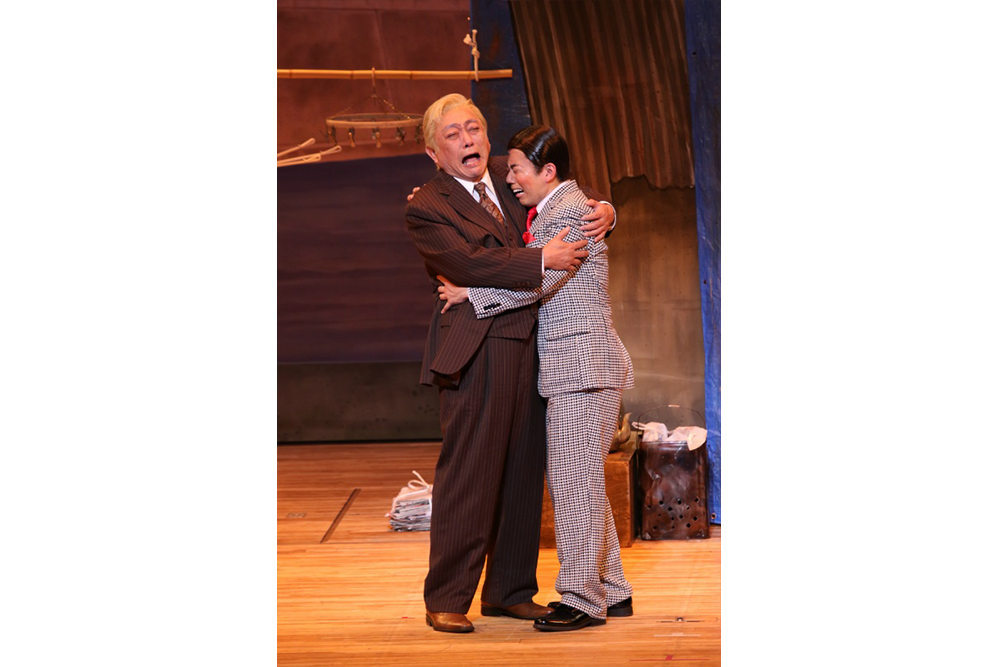

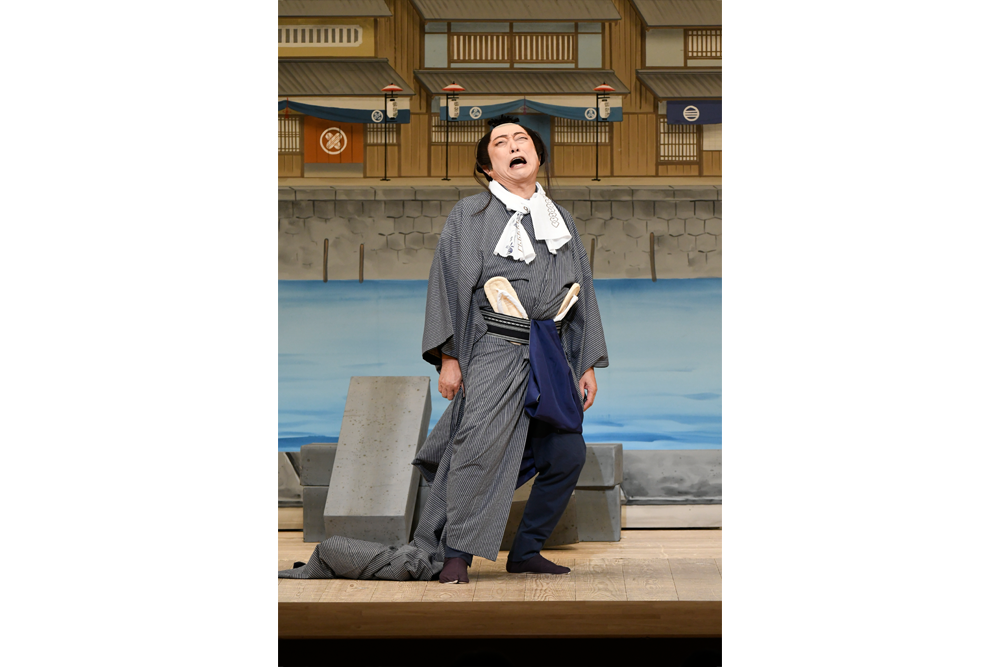

父は舘直志(たておなし)のペンネームで『親バカ小バカ』をはじめ数多くの名作を残した二代目渋谷天外。1977(昭和52)年に松竹新喜劇に入団、渋谷天笑の名で藤山寛美と共に多くの舞台に立つ。

その後、NHK「真田太平記」「炎立つ」などテレビを中心に活動し、1991(平成3)年の新生松竹新喜劇の旗揚げに参加。翌年渋谷天外を襲名し、現在は劇団代表をつとめる。

俳優としてのみならず、父親譲りの才能で脚本や演出を手がけ、『お祭り提灯』の演出で文化庁芸術祭賞優秀賞、『はるかなり道頓堀』で文化庁芸術祭大賞を劇団として受賞、松尾芸能賞優秀賞も受賞した。映画『この世界の片隅に』で声優として特別出演するなど、ますます活躍の場を広げる。2019年11月13日より大阪松竹座で「松竹新喜劇錦秋特別公演」、2020年2年には新橋演舞場での公演を予定している。

インタビュー・文 和田尚久(わだなおひさ)

放送作家・文筆家。東京生まれ。 著書に『芸と噺と 落語を考えるヒント』(扶桑社)、『落語の聴き方 楽しみ方』(筑摩書房)など(松本尚久名義で上梓)担当番組は『立川談志の最後のラジオ』、 『歌舞伎座の快人』、『青山二丁目劇場』(以上、文化放送)、『友近の東京八景』、『釣堀にて』(以上、NHKラジオ第1)ほか。